À en juger par le cinéma américain, de tout temps certains êtres humains poussés par la folie ou une colère dévorante ont rêvé de détruire entièrement notre planète. Que se passerait-t-il si un jour, une organisation terroriste ou un état belliqueux obtenait la technologie pour réaliser ce cauchemar ?

Imaginez une arme si dévastatrice qu’elle ne servirait pas à gagner une guerre, mais à rendre la Terre inhabitable pour des générations. Une bombe conçue non pas pour détruire des villes, mais pour empoisonner la planète entière. Cette arme existe, du moins en théorie : c’est la bombe au cobalt, considérée comme la “bombe sale” ultime, capable de transformer un continent en désert radioactif pour plus d’un siècle.

Une idée née dans l’ombre de la Guerre froide

L’histoire de la bombe au cobalt commence en 1950, au cœur de la paranoïa nucléaire qui accompagne les débuts de la Guerre froide. C’est le physicien hongrois Leó Szilárd, l’un des cerveaux derrière le projet Manhattan, qui évoque publiquement ce concept terrifiant. Szilárd, fervent militant pour le contrôle des armements nucléaires, cherche paradoxalement à alerter l’humanité sur les limites de la folie guerrière en décrivant l’arme absolue, celle qui rendrait toute victoire impossible.

Son idée fait rapidement écho dans la culture populaire. En 1964, Stanley Kubrick s’en inspire pour son film culte “Docteur Folamour”, où une mystérieuse “machine de l’apocalypse” soviétique menace d’anéantir toute vie sur Terre. Ce qui semblait relever de la science-fiction repose pourtant sur des principes scientifiques bien réels et terriblement réalisables.

Comment fonctionne cette arme de fin du monde ?

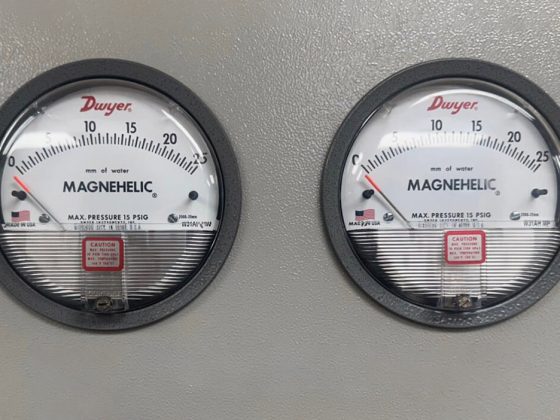

Le principe de la bombe au cobalt est d’une simplicité glaçante. Il s’agit de prendre une bombe thermonucléaire classique, déjà dévastatrice par elle-même, et de l’entourer d’une enveloppe de cobalt 59, un isotope stable et relativement commun du cobalt. Lors de l’explosion nucléaire, les neutrons libérés bombardent ce cobalt 59 et le transforment en cobalt 60, un isotope hautement radioactif.

C’est là que le cauchemar commence véritablement. Le cobalt 60 émet des rayons gamma extrêmement puissants, capables de traverser la plupart des matériaux et de détruire les cellules vivantes. Mais ce qui rend cette substance particulièrement redoutable, c’est sa demi-vie : environ 5,3 ans. Cela signifie qu’il faut plus de cinq ans pour que la moitié de la radioactivité disparaisse, et plusieurs décennies pour que le niveau de contamination devienne supportable.

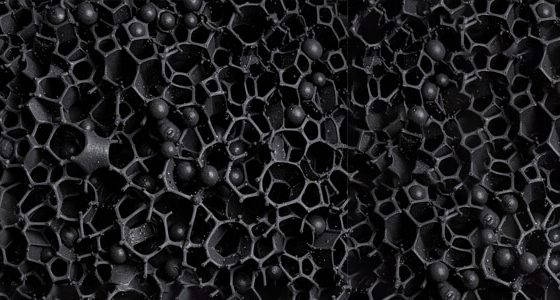

L’explosion pulvériserait ce cobalt 60 en particules microscopiques qui seraient projetées dans l’atmosphère. Les vents stratosphériques disperseraient ensuite ce poison radioactif sur des milliers, voire des millions de kilomètres carrés. Contrairement aux retombées d’une bombe nucléaire classique, qui se concentrent relativement près du point d’impact et perdent rapidement en intensité, la contamination au cobalt 60 serait beaucoup plus étendue et persistante.

Une contamination persistante et fatale

Pour comprendre l’ampleur du désastre, il faut se pencher sur les chiffres. Une bombe au cobalt de puissance moyenne pourrait générer suffisamment de cobalt 60 pour contaminer mortellement une surface équivalente à plusieurs pays européens. Les zones touchées deviendraient des no man’s land radioactifs où toute exposition prolongée serait fatale.

Les rayons gamma du cobalt 60 sont si pénétrants qu’ils rendraient inefficaces la plupart des abris anti-atomiques conventionnels. Même plusieurs mètres de béton ne suffiraient pas toujours à protéger les populations. L’agriculture deviendrait impossible sur les terres contaminées, l’eau serait empoisonnée, et les écosystèmes entiers s’effondreraient sous l’effet des radiations.

Certains scientifiques ont calculé qu’une série d’explosions de bombes au cobalt stratégiquement placées pourrait théoriquement rendre l’ensemble de la planète inhabitable. C’est cette caractéristique qui lui vaut le surnom sinistre d’“arme du jugement dernier” : une arme qui ne distingue pas l’agresseur de la victime, le vainqueur du vaincu.

Un matériau tristement accessible

Contrairement à l’uranium de qualité militaire, extrêmement difficile à obtenir et à enrichir, le cobalt présente une disponibilité inquiétante. Ce métal est relativement abondant dans la croûte terrestre et sa production mondiale est considérable. La production annuelle de cobalt dépasse les 170000 tonnes par an, avec des pays comme la République démocratique du Congo, la Russie, l’Australie et le Canada en tête des producteurs.

À titre de comparaison, la production mondiale d’uranium naturel avoisine les 50000 tonnes annuelles, mais seule une infime fraction peut être enrichie en uranium 235 de qualité militaire, un processus techniquement complexe et étroitement surveillé. L’uranium destiné aux armes nucléaires doit être enrichi à plus de 90%, un seuil que seuls quelques pays au monde peuvent atteindre avec des installations spécialisées et des centrifugeuses ultra-sophistiquées.

Le cobalt, lui, ne nécessite aucun enrichissement. Le cobalt 59 naturel se transforme directement en cobalt 60 mortel sous l’effet des neutrons d’une explosion nucléaire. Cette accessibilité fait de la bombe au cobalt une menace théorique d’autant plus préoccupante : le matériau de base est disponible dans le commerce pour des applications industrielles légitimes comme la radiothérapie médicale ou la stérilisation d’équipements.

Pourquoi cette bombe n’a jamais été construite

Malgré sa faisabilité technique, aucune nation n’a jamais officiellement développé ou testé de bombe au cobalt. Cette retenue n’est pas due à des considérations éthiques, mais à une froide logique militaire : cette arme ne présente aucun avantage stratégique. Le but ultime d’une guerre, même nucléaire, reste de s’emparer de territoires, de ressources ou d’établir une domination. Une bombe au cobalt rendrait justement ces objectifs impossibles. Contaminer un pays ennemi pour des décennies le rendrait inutilisable, même pour le vainqueur. C’est une arme de destruction mutuelle assurée dans sa forme la plus extrême : son utilisation garantit que personne ne pourra profiter de la victoire.

De plus, les vents ne connaissent pas de frontières. Le nuage radioactif dérivant d’une explosion au cobalt pourrait facilement contaminer les territoires de celui qui l’a déclenchée, ou ceux de ses alliés. C’est une arme qui refuse de distinguer ami et ennemi, rendant son emploi suicidaire au sens le plus littéral.

Un avertissement plus qu’une menace

Aujourd’hui, la bombe au cobalt reste ce qu’elle a toujours été : un épouvantail théorique, un concept destiné à illustrer jusqu’où pourrait aller la folie humaine. Leó Szilárd ne l’a jamais proposée comme une arme à construire, mais comme un miroir tendu à l’humanité pour lui montrer le visage de sa propre autodestruction.

Cette arme fantôme nous rappelle une vérité essentielle : certaines victoires ne valent pas la peine d’être remportées. Dans un monde où les arsenaux nucléaires comptent encore des milliers de têtes, la bombe au cobalt symbolise la limite absolue, le point au-delà duquel la guerre elle-même perd tout sens. Elle nous enseigne que la véritable force ne réside pas dans la capacité de détruire, mais dans la sagesse de ne pas le faire.

Heureusement, la logique implacable de l’inutilité stratégique protège notre monde de cette apocalypse particulière. Car quelle serait l’utilité de conquérir un désert radioactif qui resterait stérile pendant un siècle ? Aucun dirigeant, aussi belliqueux soit-il, ne peut tirer profit d’un territoire qu’il a lui-même condamné à mort. C’est peut-être cette absurdité fondamentale qui constitue la meilleure garantie que la bombe au cobalt restera à jamais ce qu’elle doit être : une terrible hypothèse, un cauchemar théorique qui n’accédera jamais à la réalité.

Sources et références

Organismes internationaux et agences gouvernementales

- Agence Internationale de l’Énergie Atomique (AIEA)

- United States Geological Survey (USGS)

- World Nuclear Association

Informations sur la physique nucléaire et les isotopes

- Environmental Protection Agency – Radiation Protection

- U.S. Nuclear Regulatory Commission

- Centers for Disease Control and Prevention – Radiation

Histoire du projet Manhattan et de Leó Szilárd

Production minière et statistiques

- USGS Cobalt Statistics and Information

- USGS Uranium Statistics and Information

- World Nuclear Association – Uranium Requirements

Documentation sur les armes nucléaires et le désarmement

- United Nations Office for Disarmament Affairs

- Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI)

- Arms Control Association

Références culturelles et historiques