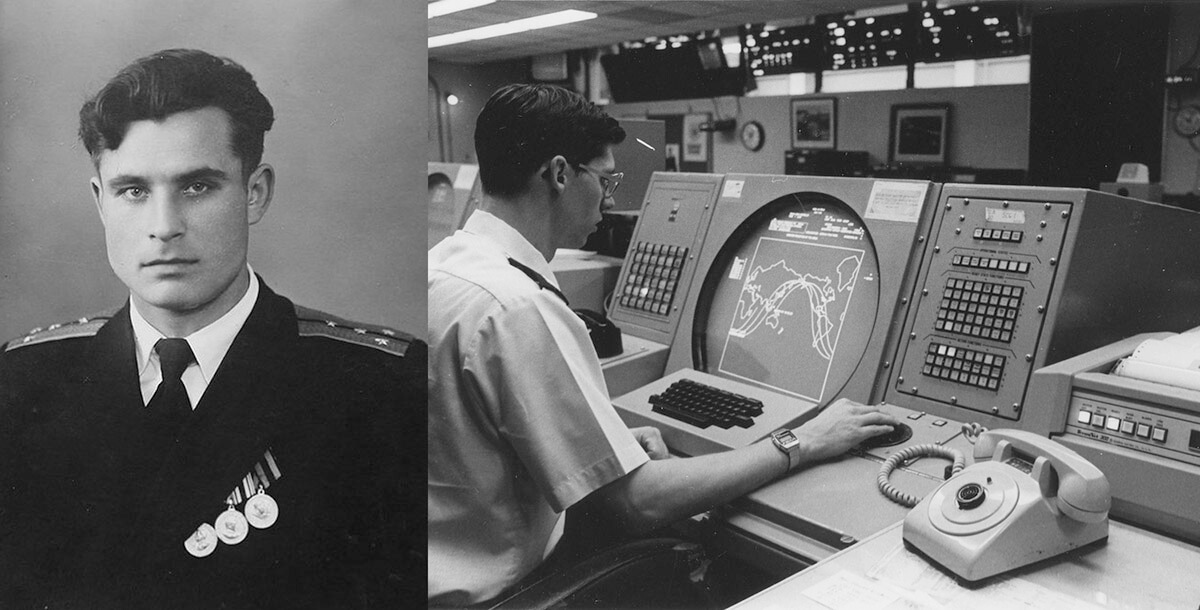

Dans la nuit du 26 septembre 1983, au poste de commandement Serpoukhov-15, près de Moscou, les écrans du nouveau système d’alerte soviétique Oko hurlent “LAUNCH”. Un premier missile balistique intercontinental américain est “détecté”, puis quatre autres. Au cœur d’une année d’hystéries et de malentendus, un homme, le lieutenant-colonel Stanislav Ievgrafovitch Petrov, doit décider quoi transmettre à la hiérarchie. Un rapport confirmatif enclencherait très probablement la doctrine de “riposte sur alerte”. À l’époque sa simplicité est brutale : détection = riposte immédiate, pas de débat, pas de vérification… on lance tout.

Mais voilà, Petrov ne confirme pas car son intuition lui dit que “seulement 5 missiles” ne ressemblent pas à une première frappe crédible quand l’ennemi en possède plus de 2000 et que les radars au sol ne corroborent rien. Contre l’esprit des procédures, il déclare l’alerte “fausse”. Il a raison. Il vient d’offir au monde un sursis.

Un monde au bord de la rupture

En 1983, le monde vit l’un des points les plus critiques de la guerre froide. Depuis l’élection de Ronald Reagan, qui a baptisé l’URSS “l’Empire du Mal” et lancé son ambitieux programme de “Guerre des Étoiles”, les Soviétiques sont convaincus que Washington prépare une frappe préventive. L’installation en Europe des missiles Pershing II et Cruise missiles, capables de frapper Moscou en quelques minutes, accroît encore cette peur. Le climat se tend davantage après le 1er septembre, lorsque l’aviation soviétique abat par erreur le vol civil sud-coréen KAL 007, tuant 269 personnes : l’Occident crie au crime, le Kremlin se replie dans la méfiance. Quelques semaines plus tard, l’OTAN organise Able Archer 83, un exercice de simulation nucléaire si réaliste que nombre de responsables soviétiques le prennent pour les prémices d’une véritable attaque. Dans ce contexte de suspicion, de surarmement et de peur panique d’un “premier coup”, les nerfs sont à vif. C’est précisément dans cette atmosphère qu’une fausse alerte sur les radars soviétiques, dans la nuit du 26 septembre, aurait pu déclencher la catastrophe — si Stanislav Petrov n’avait pas résisté à la logique de la machine.

Ce qui s’est réellement passé

Le système spatial Oko que vient de s’offrir l’Union Soviétique pour 3 milliards de dollars est encore jeune. Il a interprété un phénomène optique rare comme des lancements américains : un alignement de la lumière solaire sur des nuages d’altitude conjugué à la géométrie des orbites de type Molnia de ses satellites. L’algorithme a pris ces reflets pour des panaches de départ de missiles situés au-dessus du Midwest américain. L’enquête technique conclura plus tard à une fausse alerte et l’URSS corrigera la faiblesse en croisant les données avec un satellite géostationnaire.

Pourquoi sa décision était si difficile — et si juste

1983 est une année de peur. Les deux blocs vivent sur une gâchette dite “capillaire” (hair-trigger alert) ; dans ce contexte, une alerte crédible aurait pu suffire à déclencher la chaîne de riposte. Petrov s’appuie sur trois intuitions professionnelles :

- Le profil d’attaque : un vrai premier coup viserait la décapitation et la désorganisation par des centaines de tirs, pas cinq

- La redondance : aucun radar au sol ne voit ce que voit l’espace

- La maturité technique : Oko est neuf et “brut”

Ce mélange de doctrine, d’esprit critique et d’intuition lui fait gagner de précieuses minutes — celles où rien n’arrive.

Après coup : carrière éteinte, louanges discrètes et tardives

L’épisode restera secret jusqu’aux années 1990. Petrov est d’abord félicité en interne, puis critiqué :

Qui vous a autorisé à décider ?

Vous avez violé le protocole.

Vous avez exposé des failles critiques du système.

L’homme qui a sauvé le monde venait de devenir un problème. Il n’est ni décoré, ni véritablement puni, mais est écarté des postes sensibles et partira tôt, sa carrière détruite. Il faudra la fin de la guerre froide pour que des médias, institutions et ONG le célèbrent (“l’homme qui a sauvé le monde”, prix de la Paix de Dresde 2013, puis Future of Life Award 2018 à titre posthume). Petrov est décédé le 19 mai 2017, information rendue publique seulement en septembre.

L’héroïsme de ne pas avoir fait son travail

L’ironie, bouleversante, est que Petrov n’a “pas fait son travail” tel qu’écrit sur le papier : il n’a pas transmis l’alerte comme “probable attaque”. Il a fait mieux : son véritable métier, protéger des vies, a primé. Il a tenu tête à la machine parce que le scénario n’avait pas de sens — “cinq missiles” quand Washington en possède des centaines, c’est un non-sens stratégique. Cette désobéissance raisonnée est la forme la plus rare d’héroïsme : celle qui exige du courage avant que l’on sache si l’on a tort.

Une histoire qui compte encore

Les archives et analyses publiées depuis rappellent qu’en 1983 la marge d’erreur était infime ; un malentendu pouvait suffire. Les spécialistes des systèmes d’alerte soulignent d’ailleurs qu’aucune architecture n’est infaillible : caméras, algorithmes, opérateurs et décideurs se partagent un risque systémique. La leçon Petrov n’est pas tant “un héros a sauvé le monde” que : seule la prudence humaine, sceptique et lente, peut compenser les certitudes rapides d’une machine.

Sources

- Washington Post — « Stanislav Petrov, Soviet officer credited with averting nuclear war »

- PBS / NOVA — « False Alarms on the Nuclear Front »

- The Guardian — « Soviet officer who averted cold war nuclear disaster dies »

- Wikipedia — « Stanislav Petrov »

- Future of Life Institute — Future of Life Award 2018 (Stanislav Petrov)

- Arms Control Today — « The Man Who ‘Saved the World’ Dies at 77 »

- Time — notice biographique

- Wired — « Sept. 26, 1983: The Man Who Saved the World by Doing … Nothing »

- Encyclopaedia Britannica — fiche « Stanislav Petrov »

- Fil X (Threadintello) — fil évoqué par l’utilisateur